|

Validierung der hydrologischen Modellierung in DANUBIA

1. Einleitung

Die möglichst korrekte Modellierung des Wasserkreislaufs

und der damit verbundenen Wasserflüsse

zwischen den unterschiedlichen hydrologischen

Komponenten des Einzugsgebiets der

Oberen Donau ist eine zentrale Voraussetzung

für Prognosen zu den zukünftigen Veränderungen

des Wasserhaushalts und deren vielfältigen,

sich daraus ergebenden Folgen. Das verwendete

hydrologische Modell muss die Voraussetzung

erfüllen, dass es prognosefähig ist, d.h., dass es

in der Lage ist, die Wasserflüsse im betrachteten

Einzugsgebiet auch unter zukünftig möglicherweise

stark veränderten Randbedingungen richtig

wiederzugeben. Die Veränderungen der Randbedingungen

beziehen sich auf eine breite Palette

von Faktoren, zu denen u.a. die Folgenden

gehören:

- die Veränderung des Klimas,

- die Veränderung der Landnutzung und der

Landbedeckung (hierin ist die Reaktion der

Vegetation auf verstärkten Wasserstress und

die Änderung der CO²-Konzentration sowie

die Intensivierung der Landwirtschaft eingeschlossen),

- die Veränderung des Gewässernetzes durch

den Einbau neuer wasserbaulicher Strukturen

(Speicherseen, Überleitungen, etc.) und

- die Veränderung der Wassernutzung, z.B.

durch die Einführung vonBewässerung.

2. Das hydrologische Modell PROMET als Ergänzung

zu DANUBIA

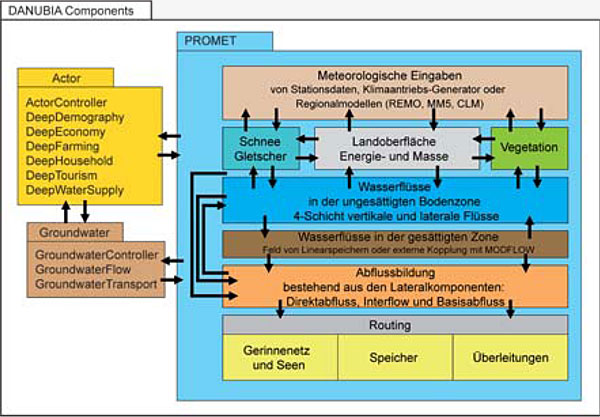

Bei der Entwicklung derjenigen Komponenten

von DANUBIA, die die hydrologischen Landoberflächenprozesse

beschreiben, wurde streng darauf

geachtet, die gegenseitigen Wechselwirkungen

durch die entsprechenden Schnittstellen zu

realisieren. Dies führte zu den DANUBIA-Komponenten Surface Soil Biological und Snow & Ice. Sie bilden mit insgesamt über 100 Schnittstellen, über die Variablenwerte ausgetauscht werden,

ein sehr umfangreiches Modellsystem, das die

Komplexität der Landoberflächenprozesse widerspiegelt.

Diese Komplexität der Struktur hat

entsprechende Auswirkungen auf die Performanz

der Komponente Landsurface. Aus diesem

Grund wurde beschlossen, das außerhalb des

Projektes entwickelte hydrologische Landoberflächenmodell

PROMET (Mauser & Schädlich,

1998; Mauser & Bach, 2009) mit DANUBIA zu

verbinden, um für die praktische Umsetzung von

DANUBIA die Performanz zu steigern. PROMET

ist in der Beschreibung der hydrologischen Landoberflächenprozesse

weitgehend identisch mit

den ursprünglichen Landsurface Komponenten,

vermeidet aber die hohe Komplexität der Schnittstellen

dadurch, dass die Komponenten intern

verbunden sind. In DANUBIA wie auch in PROMET wurden

folgende Prinzipien umgesetzt:

- eine vollständig physikalische und physiologische

Beschreibung der Prozesse im Rahmen

der Wasserflüsse in einem mesoskaligen Gebirgseinzugsgebiet.

Folgende Prozesse sind

abgedeckt:

- meteorologische Antriebe entweder von

regionalen Klimamodellen oder von Stationsdaten,

-

Energie- und Masseaustausch zwischen

Landoberfläche und Atmosphäre unter

Einschluss der physiologischen Kontrolle

des Gasaustausches (Interzeption, Evapotranspiration,

sensibler Wärmestrom, Kohlenstoffaustausch,

Strahlungsbilanz, Impulsaustausch),

-

Schnee- und Eisdynamik,

-

Vertikaler und lateraler sowie gesättigter

und ungesättigter Wasserfluss (Infiltration,

Interflow, Oberflächenabfluss, Grundwasserfluss),

- Gerinneabfluss und Fluss durch natürliche

Seen als ein selbstorganisierter, reliefbedingter

Vorgang und

-

Flüsse durch wasserbauliche Strukturen

wie Laufkraftwerke, Speicherseen undÜberleitungen.

- eine strikte Einhaltung der Erhaltungssätze

(Masse und Energie),

- räumlich verteilte Modellierung der Prozesse

auf Grundlage eines isotropen Rasters und

- Erhaltung der physikalischen Konsistenz und

der Prognosefähigkeit durch weitgehenden

Verzicht auf Kalibrierung. Das heißt, dass die

Werte von Modellparametern nicht unter Nutzung

gemessener Abflüsse an Pegeln durch

Optimierung bestimmt werden. Vielmehr werden

Literaturwerte, Messungen (im Gelände

oder über Fernerkundung) sowie die detaillierte

Analyse des Reliefs genutzt, um die Modellparameter

zu initialisieren. Wichtig ist hierbei,

dass alle Verfahren zur Bestimmung der

Parameterwerte für das gesamte Gebiet in

gleicherWeise angewendet werden und keine

teileinzugsspezifischen Regeln und Verfahren

benutzt werden. Damit wird sichergestellt,

dass die Verfahren zur Parameterbestimmung

einen weitenWertebereich abdecken.

Die hydrologische Modellierung wird wegen der

auftretenden Performanzprobleme der Landsurface Komponente in DANUBIA für längere

Modellläufe ab etwa 10 Jahren von PROMET übernommen. Das Zusammenwirken der unterschiedlichen

Wasserkreislauf-Komponenten in

PROMET ist in Mauser & Bach (2009) in seiner

aktuellen Version detailliert beschrieben und in

Abbildung E4.1 in seinem Zusammenwirken mit

DANUBIA dargestellt.

' '

Abbildung E4.1: Vernetzung der Teilkomponenten des

hydrologischen

Modells PROMET (nach Mauser & Bach,

2009) mit DANUBIA

3. Modellvalidierung

Mit PROMET wurden ohne Kalibrierung für das

gesamte Einzugsgebiet der Oberen Donau die

Wasserflüsse für den meteorologischen Zeitraum

von 1970 bis 2003 modelliert. Diese Untersuchungsperiode

ist länger als die übliche Klimaperiode

von 1971 bis 2000. Zum einen ermöglicht

der Vorlauf von einem Jahr zur üblichen Klimaperiode,

dass sich die Bodenspeicher einpendeln,

zum anderen war beabsichtigt, das ungewöhnlich

warme Jahr 2003 in die Analysen mit

aufzunehmen. Die Modellierung des gesamten

Zeitraums fand kontinuierlich und mit einem Modellzeitschritt

von einer Stunde statt. Die Analyse

der Ergebnisse erfolgte anhand gemessener

Abflüsse an ausgewählten Pegeln im Einzugsgebiet

der Oberen Donau. Diese umfassen sowohl

den Auslass am Pegel Achleiten bei Passau als

auch Teileinzugsgebiete, die so ausgesucht wurden,

dass sie eine breite Palette an Einzugsgebietsgrößen

und hydrologischen Regimes abdecken.

Die ausgewählten Pegel und ihre Einzugsgebiete

sind inTabelle E4.1 aufgelistet.

| Pegel /

Fluss |

Fläche

[km²] |

Höhengradient |

MQ

[m³/sec] |

Abflusskoeffizient |

| Achleiten/Donau |

76.673 |

2,96 |

1590 |

0,55 |

| Hofkirchen/Donau |

46.496 |

2,09 |

640 |

,057 |

| Dillingen/Donau |

11.350 |

1,67 |

162 |

0,57 |

| Oberaudorf/Inn |

9.715 |

4,07 |

307 |

0,78 |

| Plattling/Isar |

8.435 |

2,34 |

175 |

0,58 |

| Laufen/Salzach |

6.112 |

3,46 |

2398 |

0,80 |

| Heitzenhofen/Naab |

5.431 |

1,48 |

49,8 |

0,40 |

| Weilheim/Ammer |

607 |

1,63 |

15,4 |

0,74 |

Tabelle E4.1: Ausgewählte Pegel zur Validierung von

PROMET im Zeitraum 1971-2003. Der Höhengradient ist

hier definiert als das Verhältnis

zwischen durchschnittlicher

Höhe des Einzugsgebiets und der Höhenlage des

betrachteten Pegels. Der Abflusskoeffizient gibt das Verhältnis

des

Jahresabflusses zum Jahresniederschlag an.

Die Tabelle E4.1 zeigt die große Spannweite der

gewählten Teileinzugsgebiete. Sie unterscheiden

sich z.T. erheblich im Höhengradienten und im Abflusskoeffizienten vom Pegel Achleiten am

Auslass der Oberen Donau, welcher das gesamte

Einzugsgebiet repräsentiert. Der modellierte

Bereich der Zentralalpen entwässert hauptsächlich

über Inn und Salzach. Die entsprechenden

Pegel in Oberaudorf und Laufen weisen hohe

Werte des Abflusskoeffizienten und des Höhengradienten

auf. Teile des nördlichen Alpenvorlandes

entwässern über Isar undAmmer/Amper, ihre

Pegel Plattling undWeilheim zeigen mittlere Werte

des Abflusskoeffizienten und des Höhengradienten.

Die niedrigstenWerte finden sich im Teileinzugsgebiet

der Naab im Nordteil der Oberen

Donau.

Die Validierung des hydrologischen Modells fand

in drei Schritten statt: zunächst wurde die jährliche

Wasserbilanz für das gesamte Einzugsgebiet

und die Teileinzugsgebiete bestimmt. Die Ergebnisse

dieser Analyse geben Aufschluss über

die Validität der Flächenmodellierung der Wasserbilanzen.

Sie können wegen des hohen Grades

an zeitlicher Aggregation nichts über die Validität

der lateralen Flussmodellierung aussagen.

Ergänzend dazu ist in Tabelle E4.2 das Ergebnis

einer Regressionsanalyse (Steigung S, Bestimmtheitsmaß

R²) dargestellt. Die Regressionsgerade

wurde so gewählt, dass sie durch

den Nullpunkt führt. Dies ergibt das strengstmögliche

Kriterium für den Vergleich zwischen

Messung und Modellierung, da damit angenommen

wird, dass die Modellierung bei einem gemessenen

Abfluss von Null m³/s ebenfalls Null

m³/s ergibt und damit kein Offset existiert. Hat die

Steigung der Geraden S einen Wert von 1,0, so

besteht keine systematische Unter- bzw. Überschätzung

des Abflusses durch das Modell. Läge

der Wert des Bestimmtheitsmaßes R² gleichzeitig

noch bei 1,0 so wären der gemessene und

modellierte Datensatz identisch.

| Pegel |

Steigung S |

Bestimmtheitsmaß R² |

| Achleiten |

1,05 |

0,93

|

| Hofkirchen |

1,12 |

0,93 |

| Dillingen |

1,14 |

0,93 |

| Oberaudorf |

0,99 |

0,80 |

| Plattling |

1,03 |

0,88 |

| Laufen |

0,93 |

0,85 |

| Heitzenhofen |

1,01 |

0,86 |

| Weilheim |

1,09 |

0,88 |

Tabelle E4.2: Steigung S und Bestimmtheitsmaß R² der

linearen Regression zwischen dem modellierten und gemessen

jährlichen

Abfluss an den ausgewählten Pegeln

im Einzugsgebiet der Oberen Donau; Zeitraum 1971-2003.

Die Steigungen liegen in der Regel nahe bei

einem Wert von 1,0, wobei die höchste positive

Abweichung von 14% Überschätzung am Pegel

Dillingen auftritt und die stärkste Unterschätzung

mit 7% an der Salzach zu finden ist. Die jeweiligen

Bestimmtheitsmaße sind durchweg hoch bis

sehr hoch, was zu der Schlussfolgerung führt,

dass sowohl in den Teilräumen als auch im Gesamtgebiet

die gesamte Variabilität des Abflusses

durch die Modellierung gut erfasst wird.

Als zweiter Schritt wurden die stündlich berechneten

Abflüsse auf Tageswerte aggregiert und

diese mit den an den Pegeln gemessen Daten

verglichen. Die Aggregierung ist notwendig, da

sich sonst größere Unstimmigkeiten im Vergleich

der gemessenen und modellierten Abflüsse ergeben

würden. Sie werden dadurch hervorgerufen,

dass die zeitliche Zuordnung der stündlichen

Niederschläge innerhalb der „Mannheimer

Stunden“ – Zeitintervalle (zwischen 7:30, 14:30

und 21:30 Uhr) im Gegensatz zur stündlichen Abflussmessung - nicht eindeutig ist und damit

nicht-definierte zeitliche Verschiebungen der modellierten

stündlichen Abflüsse von im Mittel ca. 5

Stunden entstehen.

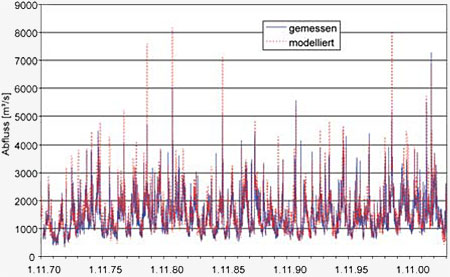

Abbildung E4.2 zeigt den Verlauf der gemessenen

und modellierten täglichen Abflüsse am Pegel

Achleiten für die Jahre 1971-2003. Hier wird

veranschaulicht, dass die gemessenen und modellierten

Verläufe generell sehr ähnliche Niedrigund

Hochwasserabflüsse aufweisen. Relativ

feuchten Perioden um 1980 stehen trockene Perioden,

z.B. der Jahre 1971 oder 2003 gegenüber.

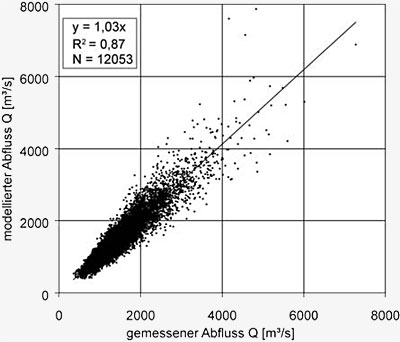

Um die Beziehung der beiden Abflusskurven

in Abbildung E4.2 genauer zu untersuchen,

wurden sie analog zur Vorgehensweise beim jährlichen Abfluss (siehe Tabelle E4.2) einer Regressionsanalyse

unterzogen. Das Ergebnis ist in

Abbildung E4.3 zu sehen. Die modellierten Ergebnisse

zeigen einen leichten Trend zur Überschätzung

der Abflüsse von 3% bei einem sehr

hohen Bestimmtheitsmaß von R²= 0,87. Die extremen

Abflüsse oberhalb von 4000 m³/s zeigen

allerdings eine recht starke Streuung, was darauf

hindeutet, dass die Hochwasserereignisse nicht

mit der für mittlere Abflüsse erzielten Genauigkeit

modelliert werden.

Abbildung E4.2: Gemessene und modellierte tägliche

AbflüsseamPegel Achleiten für die Periode 1971-2003.

Abbildung E4.3: Vergleich der gemessenen und modellierten

täglichen Abflüsse

am Pegel

Achleiten im Zeitraum

1971-2003.

Das in Abbildung E4.3 dargestellte Vorgehen

wurde für alle ausgewählten Pegel durchgeführt

und führte zu denWerten inTabelle E4.3.Gegenüber Tabelle E4.2, bei der die jährlichen

Abflussvolumina für die unterschiedlichen Pegel

gegenüber gestellt wurden, sind die Unterschiede

in den Steigungen der täglichen Abflüsse ausgeprägter.

Sie reichen von einer mittleren Überschätzung

von 13% in Dillingen bis zu einer mittleren

Unterschätzung der Abflüsse von 14% am

Pegel Laufen/Salzach. Die Bestimmtheitsmaße

der täglichen Abflüsse sind durchweg hoch, aber

geringer als bei den jährlichen Abflüssen (siehe

Tabelle E4.2), was sich aus der größeren Variabilität

der täglichen Abflüsse erklärt. Bei der Betrachtung

des Bestimmtheitsmaßes und des

Nash-Sutcliffe Koeffizienten fällt vor allem der Pegel

Plattling auf. Hier sind beideWerte vergleichsweise

niedrig und es kann in diesem Fall von keinem

guten Modellierungsergebnis gesprochen

werden. Die schlechte Übereinstimmung der gemessenen

und modellierten täglichen Abflüsse

erklärt sich an diesem Pegel vor allem durch den

Einfluss des Sylvensteinspeichers und durch diverse Überleitungen u.a. in das Inn-Gebiet. Der

Sylvensteinspeicher ist zwar im Modell implementiert,

wird aber nach einfachen, normierten

Regeln betrieben, die monatlich die aktuelle

Wasserabgabe mit dem Füllstand regeln (siehe auch Kapitel 2.7.1). Diese einfachen Regeln unterscheiden

sich teilweise deutlich vom tatsächlichen

Betrieb des Sylvensteinspeichers, der aus

externer Sicht nur schwer nachzuvollziehen ist.

An dieser Stelle werden die Grenzen deutlich, die

der physikalisch basierten hydrologischen Modellierung

durch menschliche Eingriffe gesteckt

sind, vor allem wenn die Modellierung Ergebnisse

zu zukünftigen Veränderungen von Abflüssen

aufgrund von Klimaänderungen liefern soll.

| Pegel |

Steigung S |

R² |

Nash-Sutcliffe Koeffizient |

| Achleiten |

1,03 |

0,87 |

0,84 |

| Hofkirchen |

1,11 |

0,87 |

0,81 |

| Dillingen |

1,13 |

0,84 |

0,72 |

| Oberaudorf |

0,94 |

08,1 |

0,80 |

| Plattling |

1,08 |

0,75 |

0,47 |

| Laufen |

0,86 |

0,85 |

0,80 |

| Heitzenhofen |

0,99 |

0,78 |

0,79 |

| Weilheim |

0,98 |

0,73 |

0,69 |

Tabelle E4.3: Steigung S und Bestimmtheitsmaß R² der

linearen Regression sowie Nash-Sutcliffe Koeffizient zwischen

dem modellierten

und

gemessenen täglichen Abfluss

an den ausgewählten Pegeln im Einzugsgebiet der

Oberen Donau; Zeitraum 1971-2003.

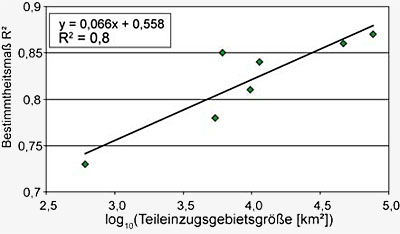

Lässt man deshalb das Einzugsgebiet der Isar bis

zum Pegel Plattling bei der weiteren Analyse außer

Betracht, so kann man das Bestimmtheitsmaß

zwischen den modellierten und gemessenen

täglichen Abflüssen in Abhängigkeit von der

Größe des Teileinzugsgebiets untersuchen. Es

ergibt sich dabei eine lineare Beziehung zwischen

Bestimmtheitsmaß und Logarithmus der

Teileinzugsgebietsfläche (siehe Abbildung E4.4).

Die Abnahme des Bestimmtheitsmaßes mit sich

reduzierender Teileinzugsgebietsfläche ist zu erwarten,

da die Anzahl der Proxel und damit die

Anzahl der räumlichen Stützstellen bei der Modellierung

gleichzeitig abnimmt. Aus der Tatsache,

dass die gezeigte Gerade bereits 80% der

Varianz der Daten erklärt, die der Abbildung E4.4

zugrunde liegen, ergibt sich allerdings auch, dass

das Bestimmtheitsmaß offensichtlich nur unwesentlich

von der Lage oder vom Regime des gewähltenTeileinzugsgebietes

abhängt.

Abbildung E4.4: Abhängigkeit des Bestimmtheitsmaßes

R² von der Fläche der

gewählten Teileinzugsgebiete.

Der

Pegel Plattling wurde wegen der starken anthropogenen Einflüsse nicht berücksichtigt.

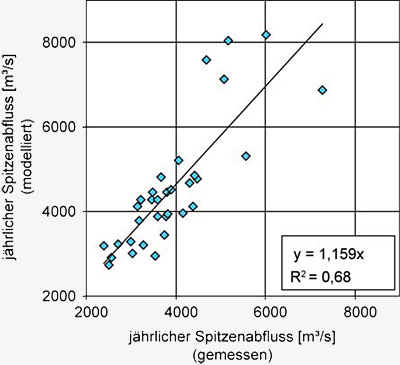

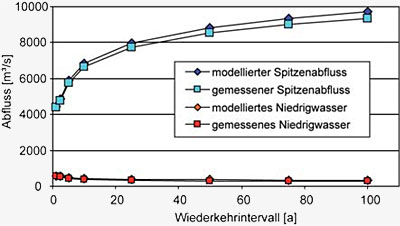

Als dritter Validierungsschritt wurden aus den gemessenen

und modellierten jährlichen Abflussmaxima

und -minima am Pegel Achleiten Wiederkehrintervalle

berechnet und verglichen. Die

gemessenen und modellierten höchsten Tagesabflüsse

der Periode 1971-2003 sind in Abbildung

E4.5 dargestellt.

Abbildung E4.5: Vergleich der modellierten und gemessenen

jährlichen

Spitzenabflüsse am

Pegel Achleiten für

die Periode 1971-2003.

sich hier eine systematische Überschätzung der

Spitzenabflüsse um im Mittel etwa 16% bei der

Modellierung. Der Grund dafür ist in der Vernachlässigung

der Ausuferung im Fall größerer Hochwässer

und der damit verbundenen Reduzierung

der Hochwasserscheitelwerte zu suchen.

Diese wird in der Modellierung des Abflusses im

Gerinne zurzeit nicht berücksichtigt. Auch gehen

gezielte Steuerungsmaßnahmen der im Einzugsgebiet

verfügbaren Speicher zum teilweisen

Rückhalt der Hochwasserwelle (z.B. durch Absenkung

der Speicher vor Beginn des Ereignisses)

nicht in die Modellierung der Hochwasserspitzen

ein. Diese können, wie das Beispiel des

Hochwassers in August 2005 gezeigt hat (LfU,

2006), ganz beträchtlich zur Reduzierung der

Scheitelabflüsse beitragen, sind aber zurzeit im

Modell noch nicht implementiert. Abbildung E4.6 zeigt die jährlichen Niedrigwasserabflüsse am

Pegel Achleiten. Hierbei wurde der mittlere 7-tägige

Abfluss (NM7Q) berücksichtigt (siehe auch

Kapitel 3.1.2).

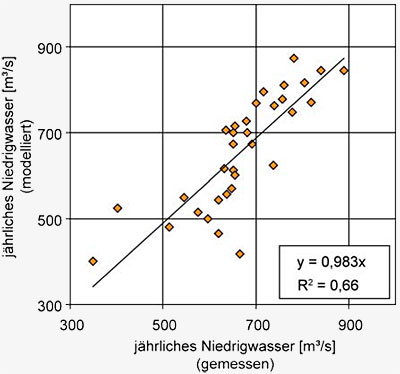

Abbildung E4.6: Vergleich der modellierten und gemessenen

jährlichen

Niedrigwasserabflüsse (NM7Q) am Pegel

Achleiten für die Periode 1971-2003.

Bei den Niedrigwasserabflüssen zeigt sich keine

eindeutige systematische Abweichung zwischen

Messung und Modellierung. Nur zwei Jahre fallen

aus dem ansonsten recht stabilen Trend heraus

und zeigen sehr viel höhere gemessene als modellierte

Niedrigwasserabflüsse.durch Anpassung von Wahrscheinlichkeits-Verteilungsfunktionen

Jährlichkeiten bestimmt. Hierfür

kam im Fall der Hochwasserspitzen die Richtlinie

des DVWK (1999) zur Anwendung. Im Fall

der Niedrigwasserabflüsse wurde angenommen,

dass eine log-Normalverteilung die natürliche

Variabilität des Niedrigwassers im Einzugsgebiet

gut wiedergibt. Die bestimmten Wiederkehrintervalle

für Hoch- und Niedrigwasser sind in Abbildung

E4.7 gegenüber gestellt.

Abbildung E4.7: Vergleich der modellierten und gemessenen

Wiederkehrintervalle für

Hoch- bzw.

Niedrigwasserabflüsse

in Achleiten für die Periode 1971-2003.

4. Zusammenfassung

Die Validierung hat gezeigt, dass der in PROMET

umgesetzte Ansatz die räumliche und zeitliche

Variabilität der Wasserflüsse im Einzugsgebiet

der Oberen Donau mit hoher Genauigkeit wiedergeben

kann. Dies gilt sowohl für die saisonale als

auch für die tägliche Skala und für Teileinzugsgebiete

bis zu einer Fläche von etwa 1000 km². Die

Dynamik der Extreme wird gut wiedergegeben,

wobei eine leichte Tendenz zur Überschätzung

der Hochwasserspitzen besteht. Da keine Kalibrierung

mithilfe gemessener Abflüsse durchgeführt

wurde und weil die Obere Donau ein sehr inhomogenes

Einzugsgebiet darstellt, ist der

Schluss zulässig, dass auch die zukünftigen hydrologischen

Entwicklungen erfolgreich modelliert

werden können.

Autoren

W. Mauser,

Department für Geographie, Lehrstuhl für Geographie und

geographische Fernerkundung, Ludwig-Maximilians-Universität

München

Literatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2006):

Endbericht Hochwasser August 2005, Augsburg, 2006.

Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau

e.V. (DVWK) (1999):

DVWK-Merkblatt 251/100, Statistische

Analyse von Hochwasserabflüssen, Bonn.

Mauser, W. & Bach, H. (2009):

PROMET – Large scale

distributed hydrological modelling to study the impact of

climate change on the water flows of mountain watersheds. Journal of Hydrology, 376, pp. 362–377.

Mauser, W. & Schädlich, S. (1998):

Modelling the spatial

distribution of evapotranspiration on different scales using

remote sensing data. J. of Hydrology 212-213, 6 250-267.

Diese Seite als PDF runterladen. Diese Seite als PDF runterladen.

zurück zur Einleitung-Übersicht

|

|